PAM vous replonge dans l’époque où les Ghanéens vivaient la hiplife, la tendance musicale en vogue dans les années 1990 : quand les rappeurs plaçaient leurs couplets sur des boucles de guitare highlife.

S’il existe un pays d’Afrique de l’Ouest anglophone capable de contester l’indéniable hégémonie nigériane sur la musique pop contemporaine, c’est probablement le Ghana. Territoire relativement petit d’environ 30 millions d’habitants, ce pays est depuis des décennies un des points chauds du Continent où sont nés les genres les plus excitants. Vers 2010, la musique ghanéenne prenait le monde d’assaut avec l’azonto, et dans les années 1960, le pays avait donné naissance, dans un ping pong avec le Nigeria, au highlife qui eut une influence déterminante dans l’afrobeat de Fela Kuti et même l’afrobeats d’aujourd’hui… Cependant, entre le highlife et l’afrobeats, une période euphorique et tout aussi influente de la musique a prospéré au Ghana : les années 1990, rythmées par le son irrésistible du hiplife.

Après le highlife, la low life

En 1957, le Ghana devient le premier pays africain à accéder à l’indépendance. Le highlife est la musique tendance de cette époque, la bande-son originale des élites locales qui se réunissent pour des soirées en costume et chapeau haut de forme. Propulsé par des légendes comme E.T. Mensah, et plus tard par les grands Ebo Taylor, Gyedu-Blay Ambolley, Pat Thomas et de nombreux autres, le highlife était un genre profondément nocturne, dont l’économie reposait sur les live shows. Les « clubs », bars dansants avec une scène, étaient les principaux diffuseurs de cette musique, chacun ayant son propre groupe attitré, tandis que certains entrepreneurs transportaient des gramophones dans les marchés et les rues pour gagner un peu d’argent en diffusant les derniers tubes.

Pourtant, en 1966, le pays traverse une période politique mouvementée : Kwame Nkrumah est renversé par un coup d’État. En 1979, après une décennie chaotique faite notamment d’élections douteuses, le lieutenant Jerry John Rawlings prend le pouvoir par la force et impose un couvre-feu à Accra. Cette interdiction de la vie nocturne change totalement le paysage culturel de la ville et la scène highlife, qui existait principalement à travers les boîtes de nuit, disparaît. En outre, en 1983, le gouvernement ghanéen met en œuvre des politiques d’ajustement structurel (PAS), qui conduisent à une importante libéralisation économique du pays. L’économie informelle bondit, entraînant l’ouverture de nombreux bars et clubs illicites dans des propriétés privées et des arrière-cours, et les haut-parleurs criards et bon marché remplacent les anciens groupes de musique live. De plus en plus de chaînes de radio sont également créées, avec un besoin de titres courts et accrocheurs. Le matériel de production devenant accessible, les artistes se tournent naturellement vers de la musique faite maison, autoproduite, en bouclant et en bidouillant leurs morceaux de highlife préférés. Enfin, dans un paysage économique néolibéral, avec de moins en moins de financements et d’action de la part du gouvernement, les conditions de vie empirent considérablement, et celles du logement sont moins bonnes que dans les années 1950. Le public ghanéen a grand besoin d’une voix pour exprimer ses frustrations.

Puis vint le hiplife

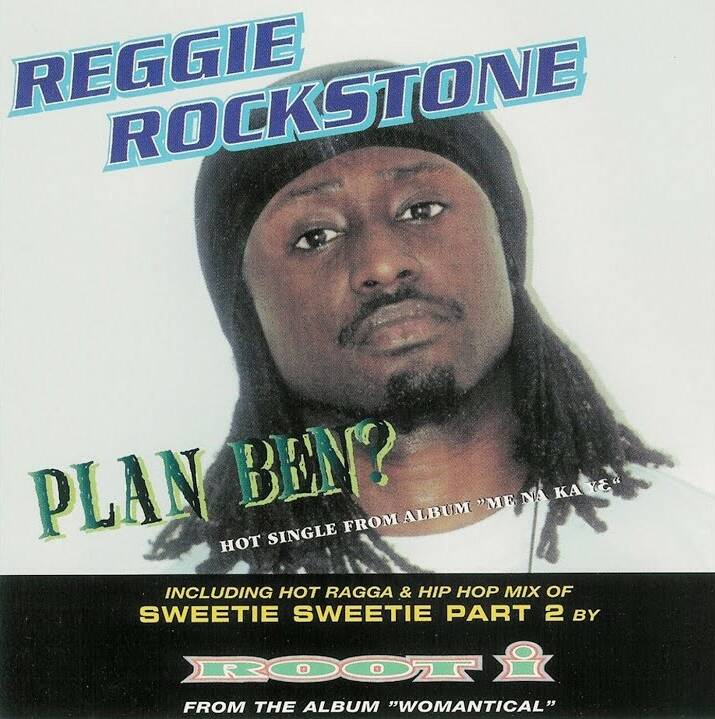

C’est dans ce contexte particulier qu’est né le turbulent hiplife. Une jeune génération, n’ayant pas vécu sous la colonie britannique mais subissant une chute économique brutale, commence à considérer les superstars du hip-hop américain comme leurs nouveaux modèles, à un moment où le rap commence à devenir mondial. Contrairement aux États-Unis, les premiers rappeurs ghanéens sont souvent issus de situations confortables leur permettant de voyager en Europe et en Amérique, où ils peuvent se tenir au courant des dernières tendances occidentales – Reggie Rockstone lui-même est né au Royaume-Uni et a vécu quelques temps aux États-Unis. Cependant, des artistes ghanéens de classes sociales plus modestes finissent également par rejoindre le mouvement, le hip-hop leur permettant de produire de la musique à moindre coût et d’exprimer leurs frustrations. Plutôt que d’imiter exactement leurs collègues d’outre-Atlantique, les producteurs incorporent des éléments de highlife, avec des boucles de guitare ou des samples de batterie distinctifs, et lâchent leurs meilleurs couplets dans les langues locales : Twi, Akan ou Ga.

Difficile de dire qui a véritablement inventé ou lancé le hiplife. Alors que Reggie Rockstone est considéré comme le « parrain » du genre depuis son premier album Makaa Maka, on pourrait également dire que le mélange entre le highlife et le hip-hop a été véritablement réalisé la première fois par Gyedu Blay-Ambolley sur son tube « Simigwado », sorti en 1973. Dans ce morceau (vers 1:18) on l’entend clairement « rapper » ses paroles sur une fusion de highlife et de funk. D’autres musiciens comme KK Kabobo, ayant eu une carrière active dans les années 1980, pourraient également être cités. Néanmoins, les années 1990 restent l’âge d’or du hiplife, avec des groupes comme Talking Drums s’imprégnant pleinement de la culture et l’imagerie hip-hop, avec une influence évidente des États-Unis. Le duo, composé de Kwaku-T et Bayku, a sorti le clip de « Aden » en 1993; le titre de la chanson sur Youtube les qualifie de « premier groupe hip-hop du Ghana ».

Comme dans tout nouveau genre défendu par une jeune génération, de vieux aigris n’ont pas tardé à critiquer le genre, affirmant qu’il était étranger et ne s’intégrait pas dans le paysage du pays. Face à cela, les artistes hiplife et leurs partisans ont sans relâche affirmé que le genre était profondément ghanéen. Tout d’abord, le son lui-même était hybride. Des producteurs comme Jay Q sont allés plus loin que le highlife dans le patrimoine musical ghanéen, en ajoutant des saveurs de kpanlogoou de jama dans ses rythmes, des genres ayant émergé dans les zones rurales du pays. Deuxièmement, le langage, l’argot, les proverbes, la bravade, l’expression et l’humour utilisés dans les chansons hiplife étaient purement ghanéens, expliquant la popularité du genre. Les deux membres de Buk Bak ont chanté à propos du « Trotro », l’emblématique minibus-taxi d’Accra, Reggie Rockstone a consacré un tube à la « Nightlife in Accra », tandis qu’Obrafour a rappé sur « Kwame Nkrumah » lui-même. Comme le dit la chercheuse Esi Sutherland-Addy dans la bande-annonce du documentaire Living the Hiplife, « il est étonnant qu’ils aient pris la forme du hip-hop, mais que le contenu soit si ghanéen. […] Toute cette culture les amène à se considérer comme ayant le droit à la parole. »

Une parole politique ?

En effet, le hiplife a donné à de nombreux artistes et individus issus de communautés économiquement marginalisées ce fameux « droit à la parole ». Pourtant, a-t-il vraiment épousé la dimension politiquement engagée, contestataire et parfois révolutionnaire du rap américain ? Difficile de trancher. Certains morceaux hiplife avaient de fait un contenu explicitement politique dans leurs paroles. Dans son « Makaa Maka Pt. 2 », par exemple, Reggie Rockstone s’attriste du manque « d’avocats et de médecins » dans son pays et met en garde l’auditeur contre les dangers de la drogue. Il n’en reste pas moins que la plupart des morceaux hiplife grand public étaient en réalité calibrés pour le divertissement et le laisser-aller, des chansons hip-hop festives pleines de bravade et d’humour, des titres pour les dancefloors, avec des rythmes et des refrains entraînants sur lesquels on pouvait danser, tout comme le highlife vingt ans auparavant. Il est pourtant également important de replacer ces chansons dans un contexte de crise économique importante et de pauvreté généralisée. En rappant sur des sujets futiles, en s’habillant selon les dernières tendances de Brooklyn et en absorbant les codes noir-américains, beaucoup d’artistes ghanéens exprimaient aussi fortement leurs rêves d’autres horizons, tout en promouvant une nouvelle identité ghanéenne, urbaine et moderne. Même si les textes de VIP, écrits dans le quartier difficile de Nima, parlent souvent de filles, de s’amuser et de faire la fête, ne peut-on pas aussi y entendre leur volonté de quitter désespérément un modèle économiquement oppressant ? Cela ne serait-il pas politique ? Libre à chacun de choisir sa réponse…

Avec le temps, force est de constater que le hiplife en tant que tel a perdu la bataille du branding. Avec l’essor du hip-hop mondial, les héritiers du genre ont fini par être simplement qualifiés de « rappeurs ». L’essor phénoménal de la drill ghanéene peut toutefois être considéré comme une conséquence directe de l’ère hiplife : le rap ne serait probablement pas aussi populaire dans le pays si les artistes des années 1990 ne l’avaient pas poussé aussi loin. Le genre vit également toujours dans les directions prises par la musique ghanéenne mainstream. L’azonto, par exemple, peut être considéré comme une version 2.0 du hiplife, reproduisant le schéma d’artistes rappant sur des rythmes d’Afrique de l’Ouest (voir « Akayida » de Guru). La scène dancehall ghanéenne est aussi étroitement liée au hiplife : Shatta Wale, avant d’être le « African Dancehall King », a connu son premier succès en 2003 avec Tinny sur « Moko Hoo », un titre aux accents hiplife évidents.

En plus d’exister à travers l’inspiration et les nouveaux sous-genres, le hiplife vit toujours à travers de nouvelles sorties concrètes. Des artistes comme R2Bees, toujours actifs et populaires, continuent de sortir des morceaux purement hiplife, mélangés à des influences afrobeats et dancehall ; Kuami Eugene, la rockstar ghanéenne, a récemment invité TiC (ex Tic Tac) sur le « Pt2 » de l’hymne romantique « Kwani Kwani » du rappeur, paru en 2003. Le meilleur exemple de l’héritage du genre est peut-être le classique « Ahomka Womu » de VIP. Le titre a traversé les frontières ghanéennes peu après sa sortie avec une reprise de la chanteuse nigériane Mama G (« Make We Jolly »), puis est réapparu au Nigeria en 2017 avec « Manya » de Wizkid, pour finir par changer de continent avec « 1am » du Londonien Kida Kudz, qui sample clairement le morceau. D’Accra à Londres en passant par le Nigeria, le titre a suivi le chemin du highlife des années 1970, et de l’afrobeats contemporain. Une preuve de la formidable capacité de la musique ghanéenne à s’exporter, tout en restant toujours fidèle à ses racines.